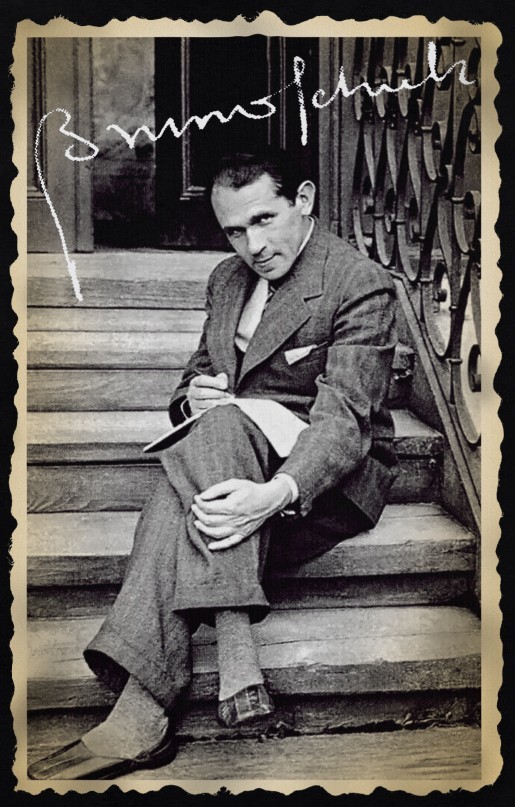

Benjamin Balint es conocido por los lectores por su notable El último proceso de Kafka (Ariel, 2019), relato pionero de la saga judicial que se desarrolló en Israel en torno a los manuscritos de Franz Kafka[1]. Continuando con su exploración de los grandes artistas judíos, su presencia viva en nuestro mundo contemporáneo y la cuestión de su «legado» colectivo, Benjamin Balint ha publicado un libro asombroso, a caballo entre la biografía, la historia cultural y la narración literaria, sobre Bruno Schulz. En Bruno Schulz: un artista, un asesinato y el secuestro de la historia[2], descubrimos la fascinante posteridad de parte de su obra: en particular, los frescos pintados en las habitaciones infantiles de un oficial nazi, redescubiertos y luego «salvados» por agentes israelíes y expuestos en Yad Vashem. Pero, ¿quién era Bruno Shultz? Entrevista con Benjamin Balint.

Léa Veinstein: Su libro comienza con su encuentro cara a cara con los murales de Bruno Schulz, pintados en 1942 y «apagados por el tiempo», como usted mismo escribe, que ahora se exhiben en el Museo Yad Vashem de Jerusalén. Antes de volver con usted a las circunstancias de su creación y su llegada a ese lugar singular, me gustaría volver a lo que sintió al ver los frescos: «nos invitan a especular, a completar lo que falta». ¿Es «lo que faltaba» lo que le impulsó a escribir sobre esta historia?

Benjamin Balint: Sí, tiene razón. Como ocurre con todo arte significativo, los murales fragmentados planteaban más preguntas que respuestas, lo que me impulsó a reconstruir un retrato más completo, por muy esquivo que fuera, de esta vida extraordinaria y fracturada. «La realidad es tan fina como el papel», escribió Schulz en una ocasión, y ante estos cuentos de hadas descoloridos, sentí precisamente esa fragilidad. Me impulsaron a buscar las piezas que faltaban, las historias borradas, la voz desaparecida de un artista perdido entre las sombras de la historia.

LV: Bruno Schulz ocupa un lugar singular en esta galaxia de escritores judíos de Europa del Este, en primer lugar porque era tanto escritor como artista, y en segundo lugar porque es difícil situarlo geográficamente: tú escribes que «nació austriaco, vivió como polaco y murió judío». ¿Cómo se escribe el retrato de alguien tan difícil de definir? ¿Qué les dirías de él a los lectores que no lo conocen?

BB: Es cierto, Bruno Schulz se resiste a las comodidades de la categorización. Los contornos se difuminan casi de inmediato: nacido como súbdito austriaco en la desaparecida provincia de Galicia, bajo el dominio de los Habsburgo, alcanzó la mayoría de edad en la Polonia recién independizada y murió, perseguido y fusilado, como judío durante la ocupación nazi. Entonces, ¿cómo presentar a alguien tan esquivo a los lectores que nunca lo han conocido?

Yo diría que era un alquimista de lo cotidiano que creía en lo que él llamaba «la infinita fecundidad de la materia»; un escritor que transformó su ciudad natal, Drohobycz, en un lugar de mito universal; y el tipo de artista cuya identidad judía no estaba inscrita en su manga, ni era totalmente legible para sus contemporáneos, sino profundamente entretejida en la gramática de su visión. Diría: comienza tu lectura por cualquier parte y prepárate para sentirte desconcertado.

LV: Sus textos pueden leerse en la traducción al francés publicada por Gallimard en dos libros: Les Boutiques de Cannelle y Le Sanatorium aux Croque-morts. Su prosa es cautivadora, un poco inquietante, con un realismo que se desvía constantemente hacia un mundo de fantasía. Algunos de los nombres más importantes de la literatura contemporánea, especialmente en Estados Unidos, afirman estar influenciados por sus textos (Jonathan Safran Foer, por ejemplo, a quien usted cita diciendo que «los dos libros de Schulz son las hachas más afiladas que he encontrado nunca»). ¿Podría hablarnos un poco sobre su estilo y qué es, en su opinión, lo que hace que su obra sea tan grande?

BB: Schulz escribe en un lenguaje rico en detalles sensuales y metáforas sorprendentes. Su prosa posee una densidad embriagadora e invita a los lectores a entrar en un estado de percepción intensificada, donde el realismo se doblega y se pliega bajo la presión de la imaginación. Sus frases, tan exuberantes, tan entrelazadas, tan densas de fermento, no describen tanto un mundo como lo sueñan hasta hacerlo realidad. En mi opinión, lo que hace grande a Schulz es su capacidad para capturar la imaginación ilimitada de la infancia, donde no hay una frontera firme entre lo animado y lo inanimado, entre el pasado y el presente. El padre se convierte en una cucaracha, un álbum de sellos en un libro de contabilidad metafísico. Convierte lo «tandeta» —lo barato, lo anticuado, lo desechado— en recipientes de maravillas. Estas metamorfosis son, para mí, lo que hace que Schulz sea imposible de imitar e imposible de olvidar.

LV: Curiosamente, Schulz también era artista (ante todo, artista, ya que sabemos que se dedicaba a la enseñanza del arte como profesión principal). Confieso que no estoy muy familiarizado con sus dibujos, así que busqué algunos para revisarlos antes de esta entrevista y, en Wikipedia, encontré esta frase que enumera los motivos recurrentes de su obra pictórica, y la mezcla realmente me hizo reír: «Los motivos recurrentes de la obra gráfica de Bruno Schulz son la mujer-ídolo y la idolatría, el sadomasoquismo, las escenas de mesa, las escenas callejeras, los carruajes, el judaísmo y los desnudos femeninos». ¿Es tan variopinto como eso?

BB: ¡Sin duda suena divertido cuando se enumera de esa manera!

Pero detrás de ese excéntrico ramillete se esconde algo interesante: un artista visual cuyas obsesiones eran tan complejas y simbólicas como sus frases. El estilo visual de Schulz, especialmente en su primer ciclo gráfico, The Booke of Idolatry, está saturado de la figura de la mujer como fetiche, como diosa castigadora, como portadora de misterio y humillación. Estas imágenes no son simples fantasías voyeuristas. Surgen de una dialéctica masoquista profundamente interiorizada: de reverencia y humillación, deseo y temor.

Calificar esto de «ecléctico» es pasar por alto la coherencia interna de la economía simbólica de Schulz: el tacón de aguja de la mujer es también un lápiz óptico; la correa es también una línea de escritura. Como escribió Schulz, «En nuestra infancia mitificada, el mundo era completo». Sus dibujos intentan, línea a línea, recuperar esa integridad a partir de sus fragmentaciones eróticas y espirituales.

LV: Volviendo a su propia obra, sabemos que Schulz tiene una fuerte conexión con Kafka, a quien se le compara a menudo. Usted dedica un capítulo a esta conexión, titulado «Metamorfosis: Kafka y Schulz», en el que señala, entre otras cosas, que ambos escritores utilizan el nombre Joseph en textos con una fuerte carga autobiográfica. ¿Cómo interpreta esto?

BB: Hay algo íntimo y revelador en el hecho de que tanto Kafka como Schulz eligieran «Joseph» para sus protagonistas. El joven narrador de Schulz, Józef (Joseph), representa inequívocamente al propio autor, que deambula por una versión fantasmagórica de su propia ciudad natal. El Josef K. de Kafka también puede interpretarse como una especie de autorretrato cauteloso, menos evidente, oculto tras una inicial, pero atormentado por las mismas inquietudes con las que Kafka luchó en vida.

Este nombre compartido también tiene resonancias bíblicas. José, en el Génesis, es un soñador, un intérprete, un hijo querido traicionado y exiliado. Schulz, en particular, entreteje este eco bíblico en su arte. Al igual que el José bíblico, el José de Schulz es un visionario, alguien que ve más allá de la máscara de la realidad.

Josef K. en El proceso despierta en una pesadilla de acusaciones, un hombre inocente procesado por un delito desconocido, lo que no puede evitar recordarnos el injusto encarcelamiento del José bíblico. Pero Kafka invierte el modelo bíblico: Josef K. es un soñador atrapado en un sueño despierto de culpa, un exiliado en su propia ciudad.

Ambos autores, a través de José, se preguntan: ¿cómo interpretamos el enigma de nuestras vidas? Kafka responde con una especie de ironía trágica: Josef K. no puede descifrar la Ley y, por lo tanto, encuentra su destino sintiéndose condenado y abandonado. Schulz responde con una imaginación desafiante: José encuentra pequeñas epifanías que redimen momentos fugaces de la insignificancia.

LV: A menudo se dice que Schulz fue el traductor de Kafka al polaco: usted explica que, en realidad, fue su compañera Josefina Szelinska quien realizó la traducción…

BB: La primera traducción al polaco de El proceso (1936) llevaba el nombre de Bruno Schulz en la portada. Pero el trabajo de transponer el alemán de Kafka al polaco lo realizó, en realidad, su prometida, Józefina Szelińska, brillante, discreta e injustamente ignorada. «Recibimos 1000 złoty», escribió más tarde, «600 para mí y 400 para Bruno, un reparto justo, ya que sin su inspiración no habría habido traducción». No se trataba solo de generosidad. Era, ¿cómo decirlo?, un reconocimiento de la presencia catalizadora de Schulz en la obra.

Sin embargo, aunque Schulz no tradujo las palabras de Kafka, sí tradujo el mundo de Kafka a su propio idioma. «Kafka levanta la superficie realista de la existencia como una delicada membrana», escribe en su epílogo a la traducción de El proceso, «y la adapta a su mundo trascendental». En ese epílogo, Schulz nos ofrece menos una lectura de Kafka que un autorretrato reflejado. «Su actitud hacia la realidad», escribe, «es radicalmente irónica, traicionera, profundamente malintencionada: la relación de un prestidigitador con su materia prima». Esa última frase bien podría aplicarse al propio Schulz.

También vale la pena recordar la historia de amor que subyace a esta colaboración literaria. Józefina, a quien Schulz llamaba «Juna» en sus cartas, no era una asistente literaria. Era su igual, a veces su superior. Su autoría conjunta —si podemos llamarla así— de El proceso de Kafka fue un momento de duplicación creativa. Pero fue ella, y no él, quien se inclinó sobre la página y encontró el ritmo adecuado, la sintaxis del terror, la cadencia de lo absurdo. Él le prestó su nombre; ella le prestó a Kafka su oído.

LV: La relación de Bruno Schulz con las mujeres no es menos compleja que la de Kafka, y en su libro podemos ver la influencia que tuvieron en su arte. En Francia, recientemente hemos descubierto o redescubierto a Deborah Vogel gracias a la colección de poemas Figures du jour 1930 y Mannequins 1934, publicada por La Barque en una edición bilingüe en francés y yiddish. ¿Qué puede decirnos sobre esta relación?

BB: Deborah Vogel fue, sin duda, una influencia profunda y una corresponsal, un alma gemela para Schulz. Su relación era profundamente intelectual y emocionalmente intensa, impulsada por la admiración mutua y el diálogo artístico. La sensibilidad vanguardista y el rigor intelectual de Vogel desafiaban y estimulaban a Schulz.

La poesía de Vogel —sus experimentos con la simultaneidad y el montaje, lo que ella llamaba «una lírica de estasis fría y ornamentación geométrica»— era tan diferente de la mitopoética florida de Schulz como el cristal lo es de la gasa. Y, sin embargo, se reconocieron mutuamente. En sus cartas a él, Vogel evocaba sus paseos y conversaciones como «una de esas cosas raras y maravillosas que solo ocurren una vez en la vida».

Lo que pasó entre ellos —¿erótico? ¿intelectual? ¿ambos?— sigue parcialmente velado. Pero podemos decir esto: ella lo entendía. Quizás mejor que nadie. No como un artista al que hay que explicar, sino como un alma al que hay que contemplar.

LV: Nos enteramos de que Deborah Vogel decidió aprender yiddish, una lengua relativamente menospreciada en los círculos literarios vanguardistas de Lviv, y rehabilitarla inventando poesía contemporánea en este idioma. El propio Schulz escribía en polaco. ¿Aprendió él también yiddish?

BB: Bruno Schulz vivió en la encrucijada de las culturas. Sin embargo, el idioma de su oficio era el polaco, no el yiddish. Pertenecía a una generación de judíos gallegos criados en su mayoría con el polaco como lengua materna, incluso en su ciudad natal, una ciudad en la que la vida judía ortodoxa prosperaba junto con la influencia polaca. No recibió una educación judía tradicional y no hay constancia de que leyera textos en hebreo o yiddish en su idioma original. Se dedicó a las letras polacas, tanto por instinto como por elección. Esta elección no se tomó de forma aislada, sino que formaba parte de una autodefinición deliberada frente al idioma y la literatura de la cultura dominante.

Pero a través de Vogel, Schulz consiguió una ventana al vibrante mundo literario yiddish; a través de sus conversaciones, encontró el terreno fértil en el que comenzó a crear una escritura modernista judía en lengua polaca. Era amigo de otros escritores judíos de Galicia que se movían a ambos lados de la división lingüística, entre ellos Rachel Auerbach, una joven ensayista y crítica que escribía en yiddish.

Y sus contemporáneos en los círculos yiddish tomaron nota del talento de Schulz. Algunos, como Vogel, lo defendieron durante su vida, mientras que otros lo descubrieron después de la Segunda Guerra Mundial. Isaac Bashevis Singer, por ejemplo, llegó a celebrar a Schulz como un genio perdido de su generación, que había transpuesto eficazmente la música del yiddish a las claves polacas. Como dijo el crítico Chone Shmeruk, la situación de Schulz era emblemática de los judíos polacos de su época: educado en polaco, pero heredero de la tradición judía, se movía entre dos identidades.

LV: Deborah Vogel fue asesinada durante la liquidación del gueto de Lwow en 1942, junto con su madre, su marido y su hijo de cinco años. Bruno Schulz se vio obligado a vivir en el gueto de Drohobycz. ¿Cómo cambia su vida a partir de ese momento?

BB: El traslado forzoso al gueto de Drohobycz marcó el devastador desmoronamiento de la vida de Schulz. La violencia, la pérdida y el aislamiento agudizaron el contraste entre su vida imaginativa interna y el horror externo. Sin embargo, incluso allí, en medio de la privación extrema, persistió, y su creatividad se convirtió en una afirmación desesperada de dignidad, desafío y supervivencia espiritual.

LV: Luego está el «encuentro» con Felix Landau, un oficial de las SS «con nombre judío», según usted… que vivía en el gueto y que ya conocía a Bruno Schulz.

BB: Felix Landau encarna, sin duda, las siniestras ironías de la época: un miembro de las SS llamado Felix, «el feliz», cuya presencia impuso una pesada carga a Schulz. Landau, el «demonio guardián» de Schulz, se convirtió en el árbitro perverso de su existencia. Schulz quedó atrapado en un retorcido papel de artista-sirviente, con su genio requisado como moneda de cambio para la supervivencia. Se convirtió en un artista de la corte obligado a estetizar su propia opresión, pintando cuentos de hadas para niños a la sombra del genocidio.

LV: En este contexto, Landau pidió u obligó a Schulz a pintar frescos en las paredes de las habitaciones infantiles de la villa que ocupaba. ¿Podría describírnoslos y contarnos lo que sabemos sobre las circunstancias de su creación?

BB: Es el tipo de ironía que el mismo diablo podría haber inventado. Encargar a Schulz que pintara cuentos de inocencia y maravilla en las paredes de la habitación de un niño en una villa nazi no solo era grotesco, era una especie de sadismo. A Schulz se le ordenó evocar la inocencia y el deleite en un mundo en el que ambos habían sido borrados. Schulz aceptó esa coacción y conjuró un obstinado vestigio de autonomía. Uno de los murales representa a un auriga, un conductor con casco azul y riendas tensas en la mano. Es el último autorretrato de Schulz, y lo veo como una sutil afirmación de dignidad.

LV: El jueves 19 de noviembre de 1942, conocido como el «Jueves Negro», Bruno Schulz recibió un disparo en la cabeza en una calle del gueto. Existen diferentes versiones sobre quién lo mató y por qué. Todavía no sabemos dónde fue abandonado su cuerpo. Usted tiene unas páginas muy buenas sobre esta incertidumbre: aborda cada versión posible con la precisión de un investigador. Y escribe: «nos queda la polifonía de la memoria». ¿Por qué era importante recrear esta polifonía en el libro?

BB: La narración de la muerte de Bruno Schulz siempre ha estado ensombrecida por la ambigüedad. Algunos la relatan como un acto de venganza —«Tú mataste a mi judío, yo maté al tuyo»— y ofrecen una lógica grotescamente transaccional. Reducir su asesinato a una sola línea de diálogo nazi corre el riesgo de convertirlo en un mito, en lo que David Grossman ha llamado una «muestra devastadora de la sintaxis nazi», que, aunque escalofriantemente memorable, no puede soportar todo el peso de la realidad.

Pero hay otras versiones. Otros testigos. Otros silencios. Por lo tanto, escribir sobre la muerte de Schulz no es limitarse a un único relato, sino prestar atención a lo que yo llamo la «polifonía de la memoria»: una fuga de voces, contradictorias e incompletas, cada una deformada por el trauma, el tiempo o la pura insuficiencia del lenguaje para detener el horror.

¿Por qué era importante recrear esta polifonía? Porque es más verdadera, más fiel a la naturaleza de la historia in extremis, donde los acontecimientos pasan por el caleidoscopio del miedo y ningún punto de vista sobrevive intacto.

Y, por último, recrear los relatos plurales del último día de Schulz es, en cierta medida, insistir en la legitimidad de la pluralidad en sí misma. Eso también es una forma de fidelidad.

LV: La compleja historia geopolítica de la región ha «trasladado» la ciudad del Imperio austrohúngaro a Polonia, a la URSS, luego al Tercer Reich y, hoy en día, a Ucrania (ahora se llama Drohobytch y se encuentra a 64 km al suroeste de Lviv). La memoria ha quedado literalmente cubierta por capas, al igual que los frescos pintados por Schulz en esta villa. Su libro relata el increíble redescubrimiento de estos frescos, en 2001, por parte de un documentalista…

BB: Exactamente. Un cineasta alemán, Benjamin Geissler, los redescubrió y, al hacerlo, desencadenó un extraordinario debate sobre el patrimonio y la memoria. Que estos cuentos de hadas resurgieran en la Ucrania postsoviética, entre yeso descascarillado y olvido, es casi demasiado emblemático. Su descubrimiento fue milagroso, pero su posterior retirada por parte de agentes israelíes fue controvertida. El legado de Schulz se vio repentinamente atrapado entre reivindicaciones nacionales contrapuestas: polacas, ucranianas, judías, cada una de ellas compitiendo por afirmar su control narrativo. Yo hablo de una «martirología competitiva». Esta dinámica problemática subraya la complicada política que rodea al recuerdo del Holocausto. Demuestra cómo la memoria misma puede convertirse en un campo de conflicto, cómo la «memoria oficial» puede distorsionar y mercantilizar el sufrimiento.

LV: En el prólogo escribe que estos frescos nos muestran «cómo el Holocausto se convierte en objeto de la Realpolitik». ¿Qué le ha enseñado esta historia sobre este complejo tema, diferente del patrimonio cultural que observó antes con el «caso Kafka»?

BB: Gran pregunta. Sí, siempre me ha fascinado cómo el pasado no solo se conserva, sino que se disputa activamente, cómo los deseos de un escritor pueden estar en conflicto con la forma en que las generaciones posteriores buscan poseer su legado, las paradojas inherentes a reclamar la posesión de algo esencialmente intangible: el genio, la creatividad, el legado. Me interesa distinguir la posible propiedad de los artefactos de la imposible propiedad de los legados. Este tipo de historias inevitablemente trascienden al individuo; reflejan cómo las sociedades luchan con la memoria misma.

En el caso de Kafka, la lucha se libró en un tribunal. A primera vista, se trataba de una batalla legal sobre quién era el propietario de los manuscritos originales de Kafka: ¿la anciana que los había heredado, el archivo de literatura alemana en Marbach o la Biblioteca Nacional de Israel? Pero, mientras informaba sobre esta saga, quedó claro que este juicio era realmente simbólico: aquí estaban Israel y Alemania, dos naciones con conexiones muy diferentes con Kafka, cada una diciendo esencialmente «Kafka nos pertenece».

Encontré una profunda ironía en esto. Cuando la Biblioteca Nacional de Israel luchó por los documentos de Kafka, no se trataba solo de preservar la literatura, sino de reivindicar un patrimonio cultural. Lo mismo ocurre, por supuesto, con los archivos literarios de Alemania. Ahora, con Bruno Schulz, el contexto es diferente —la Polonia de la guerra y las secuelas del Holocausto—, pero las cuestiones fundamentales son igual de importantes. Schulz fue un escritor y artista judío polaco que murió en el Holocausto, y durante décadas su obra fue relativamente desconocida, apreciada principalmente por los conocedores de la literatura. Mucho después de su muerte, estalló una dramática controversia sobre una serie de murales que había pintado en la pared de una guardería mientras era obligado a trabajar para un oficial nazi. En 2001, estos murales olvidados fueron redescubiertos en la actual Ucrania, y lo que sucedió a continuación fue casi surrealista: agentes de Yad Vashem (el museo del Holocausto en Jerusalén) retiraron sigilosamente los murales y los llevaron a Israel, lo que desencadenó una disputa internacional. Este incidente es el «secuestro de la historia» al que me refiero en el subtítulo del libro: es un ejemplo vívido de cómo el arte puede ser apropiado, tanto en sentido literal como figurado. Al escribir sobre la vida póstuma de Schulz, examino cómo los murales se convirtieron en el centro de un debate sobre la propiedad cultural: ¿pertenecen esas pinturas al lugar donde fueron creadas (Drohobych, que ahora es Ucrania)? ¿O pertenecen al pueblo judío, ya que Schulz fue una víctima judía del Holocausto? ¿O tal vez a Polonia, ya que escribía en polaco y fue una figura fundamental de la literatura polaca? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y precisamente por eso me intrigan.

Un crítico lo resumió diciendo que mi libro investiga los «rituales de recuerdo controvertidos» que rodean a Schulz. Me encantó esa expresión, porque sugiere que la forma en que recordamos a un artista —las ceremonias, los museos, las narrativas que construimos— puede convertirse en algo casi ritualista y, en el caso de Schulz, diferentes grupos tienen rituales que compiten entre sí. Y, de nuevo, hay una ironía conmovedora: el propio Schulz era una persona muy tímida y reservada que nunca imaginó que se convertiría en un símbolo póstumo. Sin embargo, la historia tenía otros planes para él: su identidad fue fijada por otros (los nazis solo lo veían como un judío al que había que matar; más tarde, las instituciones lo vieron como un artista judío al que había que conmemorar), por lo que su obra fue literalmente disputada mucho tiempo después de su muerte. Al final, trato de considerar el legado de Schulz como algo que, en cierto sentido, pertenece a todas partes y a ninguna parte. Su arte no encaja perfectamente dentro de las fronteras de una nación y, en ese sentido, su historia desafía la idea misma del Estado-nación como propietario último de la memoria cultural.

LV: La última visita oficial de la delegación ucraniana para ver los murales en Yad Vashem se remonta a 2009, por lo que hoy, al leer esto, pensamos que todo lo que nos cuenta sucedió antes de la guerra, lo que sin duda también habría puesto en peligro estos frescos…

BB: Los murales de Schulz sobrevivieron al Holocausto por milagro —ocultos bajo capas de pintura hasta su descubrimiento en 2001— y luego fueron trasladados a Jerusalén en una controvertida apuesta por salvarlos. En aquel momento, muchos condenaron ese traslado como un robo cultural, una afrenta al patrimonio ucraniano. Pero ahora, mientras los misiles rusos devastan Ucrania, ese mismo acto de «rescate» se ve bajo una luz diferente. La idea de que el arte de Schulz podría estar más seguro en Israel, que en su día fue una afirmación controvertida, se ve de otra manera cuando vemos cómo esta guerra está poniendo en peligro los tesoros culturales de Ucrania. Estamos viendo cómo saquean museos y roban obras de arte en masa, como si los invasores intentaran borrar no solo a un pueblo, sino también su memoria. En las ruinas ennegrecidas de Mariúpol, por ejemplo, los soldados rusos vaciaron sistemáticamente las galerías, llevándose todo, desde oro escita de siglos de antigüedad hasta rollos de la Torá. Los conservadores y archiveros han arriesgado sus vidas para proteger estos tesoros; uno de ellos fue incluso secuestrado e interrogado a punta de pistola por negarse a revelar dónde había escondido la preciada colección de su museo. Los observadores han señalado que este puede ser el mayor robo de obras de arte en Europa desde que los nazis saquearon el continente en la Segunda Guerra Mundial. Los propios ucranianos comprenden lo que está en juego: lo han calificado como una forma de borrado cultural.

El propio destino de Bruno Schulz ilustra trágicamente el coste humano de tal borrado. La guerra le robó todo. Fue asesinado a tiros en la calle por un oficial de la Gestapo, según se informa, mientras llevaba a casa una barra de pan para sus amigos hambrientos. Esa noche, un amigo enterró apresuradamente el cuerpo de Schulz en el cementerio judío, pero incluso esa modesta tumba se perdió con el tiempo: el cementerio fue posteriormente destruido, sin dejar rastro de él. Su último manuscrito desapareció en el caos de la guerra. Esto es lo que hace la guerra: silencia las voces y destroza los frágiles recipientes de la memoria. Sin embargo, también encuentro una conmovedora lección de resiliencia en la historia de Schulz. Ante el intento de la guerra de aniquilar la identidad, cada acto de recuerdo se convierte en un desafío. Por eso, hoy en día, el legado de Schulz nos insta a salvar lo que podamos, a proteger el patrimonio, porque preservar la memoria es nuestra respuesta a quienes buscan borrarla, en esta guerra o en cualquier otra.

LV: Después de años trabajando en el caso Kafka y ahora en la increíble historia de los murales de Schulz, sigue observando y analizando cómo Israel aborda el complejo legado de los escritores judíos europeos. ¿Por qué es esto importante hoy en día?

BB: Se podría decir que, en lo que respecta al legado cultural de escritores de la diáspora como Kafka, Schulz o los modernistas olvidados de Bucovina (mi próximo proyecto), reclamarlos en su totalidad, nacionalizarlos, es arriesgarse a perder el frágil centro de sus vidas y obras, que a menudo se forjaron en tensión con la propia noción de pertenencia. Y, sin embargo, creo que el esfuerzo —de custodiar, interpretar y lidiar con estos legados— es ineludible y necesario.

Israel, nacido a la sombra de la catástrofe y animado por la promesa de un renacimiento cultural, siempre ha mantenido una relación conflictiva con la judeidad de la diáspora, en particular con los mundos perdidos de la vida judía europea. El archivo de Kafka, los murales de Schulz: cada uno ofrece un caso de estudio de esta ambivalencia. Cada caso reaviva las cuestiones de la herencia cultural, de cómo un Estado fundado para reunir a los exiliados hace frente a los restos textuales y artísticos de una cultura aniquilada.

Cuando el Tribunal Supremo israelí deliberó sobre los documentos de Kafka, la cuestión no era solo quién poseía la propiedad legal, sino quién podía reclamar la custodia espiritual. La misma pregunta surge con los frescos de Schulz, pintados bajo coacción, perdidos en el tiempo, extraídos por agentes israelíes. El esfuerzo de Israel por rescatarlos puso de manifiesto las tensiones entre el patrimonio y la posesión, entre honrar la memoria y apropiarse de ella. Debemos preguntarnos no solo dónde se archivan mejor estas voces, sino dónde se escuchan mejor.

Entrevista realizada por Léa Veinstein

Notes

| 1 | Véase en K., de Philippe Zard: «Kafka: tratado sobre la malherencia». |

| 2 | Publicado en inglés por W. W. Norton & Company. |