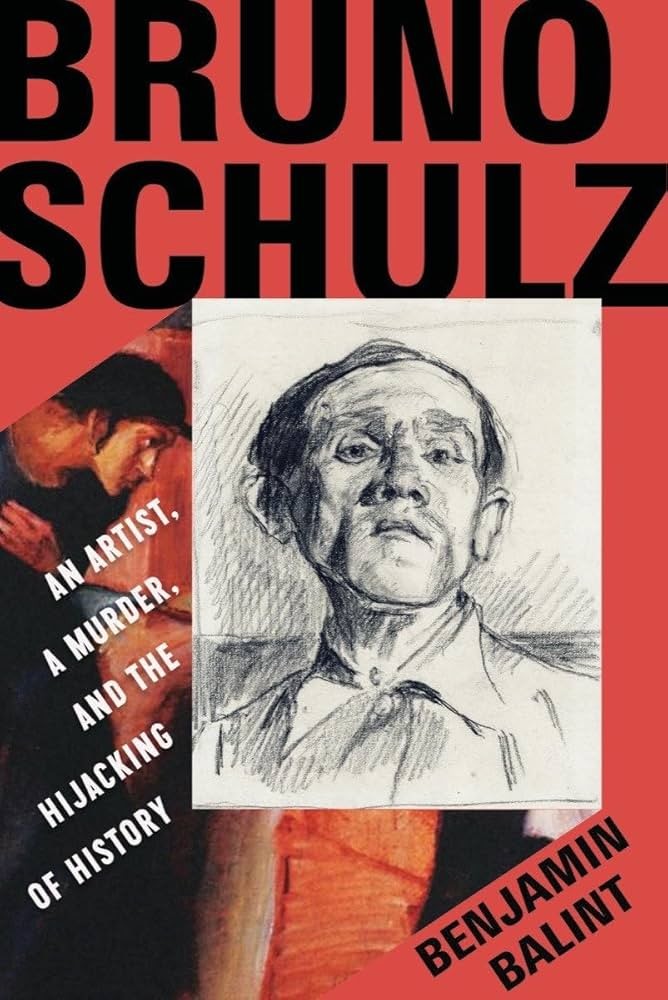

Benjamin Balint è oggi conosciuto soprattutto per il suo Kafka’s Last Trial: The Case of a Literary Legacy (Pan Macmillan, 2018), documentata e avvincente ricostruzione della complessa vertenza che ha portato i manoscritti di Franz Kafka dall’Europa in Israele. Studioso delle grandi figure della cultura ebraica e mitteleuropea e del complesso destino delle loro eredità Balint torna ora sull’onda di una nuova indagine: quella dedicata a Bruno Schulz, con il suo più recente Bruno Schulz: An Artist, a Murder, and the Hijacking of History (W. W. Norton & Company, 203). Qui ripercorre per K. la vita dell’artista-scrittore ebreo polacco e racconta la sorprendente sorte di parte della sua opera: affreschi originariamente realizzati nelle camere per bambini di un ufficiale nazista, riscoperte, sottratte a un oscuro destino da agenti israeliani e infine esposte a Yad Vashem. Non soltanto un’intervista: è un invito a riflettere sull’eredità culturale, sulla memoria collettiva e sul significato spesso ambiguo e controverso che assumono gli oggetti artistici e letterari nei momenti storici più turbolenti. Perché, come insegna il caso Kafka, l’identità di un autore e il “diritto di appartenenza” alla sua eredità non è mai un fatto puramente letterario: è anche sionismo, diaspora, storia, politica. E ora, con Schulz, quella domanda ritorna con nuove ombre e nuove domande. Non solo il destino di un artista, ma quello della memoria stessa.

Léa Veinstein: Il suo libro inizia con l’incontro diretto con gli affreschi dipinti da Bruno Schulz nel 1942, «resi muti dal tempo», come lei scrive, oggi esposti al museo di Yad Vashem a Gerusalemme. Prima di tornare con lei sulle circostanze della loro creazione e del loro arrivo in questo luogo singolare, vorrei riprendere da ciò che ha provato scoprendoli: «ci invitano a speculare, a colmare le lacune». È stata questa «lacuna» a spingerla a scrivere questa storia?

Benjamin Balint: Sì, senza dubbio. Come ogni opera d’arte veramente significativa, questi affreschi frammentari sollevavano più domande di quante ne risolvessero, suscitando in me l’impulso di ricostruire un ritratto più completo, per quanto sfuggente, di quella vita straordinaria e spezzata. «La realtà è sottile come la carta», scrisse un giorno Schulz, ed è proprio questa fragilità che ho percepito di fronte a questi racconti sbiaditi. Hanno evocato in me la ricerca dei pezzi mancanti, delle storie cancellate, della voce scomparsa di un artista perduto nelle ombre della storia.

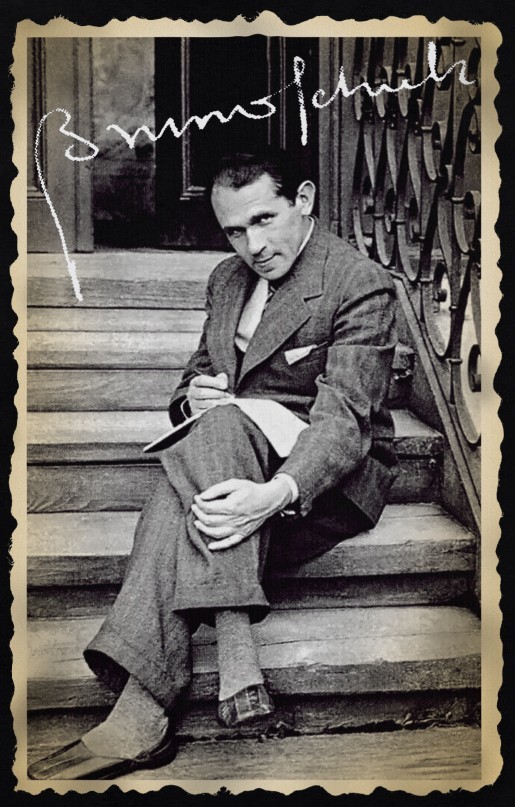

LV: Bruno Schulz occupa un posto singolare nella galassia degli scrittori ebrei dell’Europa orientale, innanzitutto perché era sia scrittore sia artista, e poi perché è difficile da collocare geograficamente: lei scrive che è «nato austriaco, ha vissuto come polacco, è morto come ebreo». Come tracciare il ritratto di una persona così difficile da definire? Cosa direbbe a un lettore che non lo conosce?

BB: È vero, Bruno Schulz sfugge a qualsiasi comoda categorizzazione. I contorni si confondono fin dall’inizio: nato suddito austro-ungarico nella provincia scomparsa della Galizia, diventa adulto nella Polonia indipendente e muore, braccato e ucciso, come ebreo sotto l’occupazione nazista. Allora, come presentare un personaggio del genere a lettori che non lo hanno mai incontrato? Direi che era un alchimista dell’ordinario, che credeva in quella che chiamava «la fertilità infinita della materia»; uno scrittore che trasformò la sua città di provincia, Drohobycz, in un luogo mito universale; un artista il cui ebraismo non era ostentato, né del tutto leggibile dai suoi contemporanei, ma profondamente intrecciato nella grammatica della sua visione. Direi: iniziate a leggerlo dove volete e preparatevi a essere sconvolti.

LV: I suoi testi sono disponibili in francese in due opere pubblicate da Gallimard: Les Boutiques de Cannelle (in italiano: Le botteghe color cannella, Einaudi) e Le Sanatorium au croque-mort (in italiano Il sanatorio all’insegna della clessidra, Einaudi). La sua prosa è accattivante, leggermente inquietante, con una forma di realismo che oscilla continuamente verso il fantastico. Alcuni dei più grandi nomi della letteratura contemporanea, in particolare negli Stati Uniti, rivendicano la sua influenza (come Jonathan Safran Foer, che lei cita dicendo: «I due libri di Schulz sono le asce più affilate che abbia mai incontrato»). Può dirci qualcosa sul suo stile e su ciò che, secondo lei, ne costituisce la grandezza?

BB: Schulz scrive in un linguaggio denso, sensuale, ricco di metafore suggestive. La sua prosa possiede una densità inebriante, invita il lettore a uno stato di percezione accresciuta, dove il realismo si piega e si dissolve sotto la pressione dell’immaginario. Le sue frasi – lussureggianti, ramificate, in permanente fermentazione – non descrivono tanto un mondo quanto lo sognano nell’essere. Ciò che, a mio avviso, rende grande Schulz è la capacità di catturare l’immaginazione senza limiti dell’infanzia, dove non esistono confini netti tra l’animato e l’inanimato, tra il passato e il presente. Il padre diventa uno scarafaggio, un album di francobolli diventa un registro metafisico. Trasforma la «tandeta» – ciò che è economico, fuori moda, rifiutato – in oggetti meravigliosi. Queste metamorfosi sono per me ciò che rende Schulz inimitabile e indimenticabile.

LV: È interessante notare che Schulz era anche un artista (e prima di tutto un artista, dato che nella sua prima vita professionale insegnava disegno). Lo ammetto, conoscevo poco i suoi disegni. Mentre preparavo questa intervista, sono andato a cercarli e su Wikipedia mi sono imbattuto in questa frase che elenca i motivi ricorrenti nella sua opera grafica, che mi ha fatto molto ridere per la sua giustapposizione: «I motivi ricorrenti nell’opera grafica di Bruno Schulz sono l’idolo femminile e l’idolatria, il sadomasochismo, le scene a tavola, le scene di strada, le carrozze, l’ebraismo e i nudi femminili». È davvero così eterogeneo?

BB: Effettivamente, presentato in questo modo, suona piuttosto buffo! Ma dietro questo bouquet eccentrico c’è qualcosa di più profondo: un artista visivo le cui ossessioni sono strutturate simbolicamente quanto le sue frasi. Lo stile grafico di Schulz – in particolare nel suo primo ciclo Il libro dell’idolatria – è saturo della figura della donna come feticcio, dea punitiva, detentrice di mistero e umiliazione. Queste immagini non sono semplici fantasie voyeuristiche. Nascono da una dialettica masochista profondamente interiorizzata: riverenza e umiliazione, desiderio e terrore. Definirlo “eclettico” significherebbe non cogliere la coerenza interna dell’economia simbolica di Schulz: il tacco a spillo diventa uno stilo, il guinzaglio una linea di scrittura. Come egli stesso scriveva: «Nella nostra infanzia mitizzata, il mondo era intero». I suoi disegni cercano, tratto dopo tratto di inchiostro, di ritrovare questa totalità attraverso le sue frammentazioni erotiche e spirituali.

LV: Torniamo al suo lavoro. Sappiamo che Schulz ha un forte legame con Kafka, al quale viene spesso paragonato. Lei dedica un capitolo a questa relazione, intitolato «Metamorfosi: Kafka e Schulz», in cui sottolinea in particolare che entrambi gli scrittori scelgono il nome Joseph per personaggi fortemente autobiografici. Come lo interpreta?

BB: C’è qualcosa di intimo e rivelatore nel fatto che sia Kafka che Schulz abbiano scelto un «Joseph» come proprio protagonista. Il giovane narratore Józef di Schulz è chiaramente una figura dell’autore stesso, che vaga in una versione fantasmagorica della sua città natale. Josef K. di Kafka può anche essere letto come un autoritratto velato, meno esplicito, nascosto dietro un’iniziale, ma ossessionato dalle stesse angosce che Kafka ha affrontato nella sua vita. Questo nome comune ha anche una risonanza biblica. Giuseppe, nella Genesi, è un sognatore, un interprete, un figlio amato tradito ed esiliato. Schulz intreccia deliberatamente questa risonanza biblica nella sua opera. Come il Giuseppe della Bibbia, il Joseph di Schulz è un visionario, che vede attraverso la maschera della realtà.

Josef K., ne Il processo, si risveglia in un incubo di accuse, uomo innocente perseguitato per un crimine sconosciuto – il che non può non evocare l’ingiusta prigionia del Giuseppe biblico. Ma Kafka ribalta il modello biblico: Josef K. è un sognatore imprigionato in un sogno ad occhi aperti di colpa, un esiliato nella sua stessa città.

Entrambi, attraverso Giuseppe, pongono la stessa domanda: come interpretare l’enigma della nostra vita? Kafka risponde con una sorta di tragica ironia: Josef K. non riesce a decifrare la Legge e muore sentendosi condannato e abbandonato. Schulz risponde con un’immaginazione che sfida il destino: Joseph trova piccole epifanie che salvano fugaci istanti dal nulla.

LV: Si dice spesso che Schulz fosse il traduttore di Kafka in polacco. Lei spiega che in realtà fu la sua compagna Józefina Szelińska a occuparsi della traduzione…

BB: La prima traduzione polacca de Il processo (1936) recava il nome di Bruno Schulz sul frontespizio. Ma in realtà fu la sua fidanzata, Józefina Szelińska – brillante, discreta e troppo spesso dimenticata – a svolgere il lavoro di trasposizione del testo tedesco. «Abbiamo ricevuto 1000 zloty», scrisse in seguito, «600 per me e 400 per Bruno – una ripartizione equa, poiché senza la sua ispirazione non ci sarebbe stata alcuna traduzione». Non si trattava di semplice generosità. Era – diciamolo così – un riconoscimento della presenza catalitica di Schulz in questo lavoro. E anche se Schulz non ha tradotto le parole di Kafka, ha tradotto il suo universo nel proprio linguaggio. «Kafka stacca la superficie realistica dell’esistenza come una membrana delicata», scrive nella postfazione alla traduzione de Il processo, «e la applica al suo mondo trascendentale». Questa postfazione non è tanto una lettura di Kafka quanto un autoritratto allo specchio. «Il suo rapporto con la realtà, scrive Schulz, è radicalmente ironico, perfido, profondamente malvagio – il rapporto di un prestigiatore con la sua materia prima». Questa frase potrebbe applicarsi altrettanto bene allo stesso Schulz.

Non bisogna dimenticare nemmeno la dimensione amorosa di questa collaborazione letteraria. Józefina – che Schulz chiamava «Juna» nelle sue lettere – non era una semplice assistente letteraria. Era sua pari, a volte persino superiore. La loro «co-autorialità», per così dire, del Processo di Kafka fu un momento di doppia creazione. Ma fu lei, non lui, a chinarsi sulla pagina per trovare il ritmo giusto, la sintassi dell’angoscia, la cadenza dell’assurdo. Lui le prestò il suo nome; lei prestò a Kafka il suo orecchio.

LV: Il rapporto di Schulz con le donne è complesso quanto quello di Kafka, e dal suo libro si vede quanto esse abbiano influenzato la sua arte. In Francia, Deborah Vogel è stata recentemente riscoperta grazie alle raccolte di poesie Figures du jour 1930 e Mannequins 1934, pubblicate da La Barque in un’edizione bilingue francese-yiddish. Cosa può dirci della loro relazione?

BB: Deborah Vogel è stata davvero un’influenza profonda, una corrispondente e un’anima gemella per Schulz. La loro relazione era intellettualmente intensa, emotivamente carica, alimentata da reciproca ammirazione e dialogo artistico. La sensibilità avanguardistica di Vogel e il suo rigore intellettuale stimolavano e sfidavano Schulz allo stesso tempo. La poesia di Vogel – i suoi esperimenti di simultaneità e montaggio, quella che lei definiva «una lirica di fredda immobilità e ornamentalità geometrica» – era lontana dalla mitopoetica fiorita di Schulz quanto il vetro lo è dalla garza. Eppure, si riconoscevano. Nelle sue lettere, Vogel descriveva le loro passeggiate e conversazioni come «una di quelle cose rare e meravigliose che capitano solo una volta nella vita».

Ciò che si svolgeva tra loro – erotico? intellettuale? entrambi? – rimane in parte velato. Ma si può dire questo: lei lo capiva. Forse meglio di chiunque altro. Non come un artista da spiegare, ma come un’anima da contemplare.

LV: Si apprende che Deborah Vogel scelse di imparare lo yiddish, lingua relativamente disprezzata nei circoli letterari d’avanguardia di Leopoli, per creare una poesia contemporanea. Schulz, invece, scriveva in polacco. Conosceva lo yiddish?

BB: Bruno Schulz viveva al crocevia delle culture. Ma la lingua della sua arte era il polacco, non lo yiddish. Apparteneva a una generazione di ebrei galiziani cresciuti prevalentemente in lingua polacca, anche nella sua città natale, una città in cui la vita ebraica ortodossa conviveva con una forte influenza polacca. Non ha ricevuto un’educazione ebraica tradizionale e nulla indica che leggesse l’ebraico o lo yiddish nei testi. Si è dedicato alla letteratura polacca tanto per istinto quanto per scelta. Questa scelta non era isolata: faceva parte di una costruzione di sé di fronte alla cultura dominante. Ma attraverso Vogel, Schulz ebbe un accesso indiretto all’ambiente letterario yiddish. I loro scambi gli offrirono un terreno fertile per elaborare una scrittura modernista ebraica in lingua polacca. Frequentava anche altri scrittori ebrei della Galizia che superavano la barriera linguistica, come Rachel Auerbach, giovane saggista e critica di lingua yiddish. E i contemporanei del mondo yiddish notarono il talento di Schulz. Alcuni, come Vogel, lo sostennero durante la sua vita, altri lo scoprirono dopo la guerra. Isaac Bashevis Singer, ad esempio, lo celebrò in seguito come un genio perduto della loro generazione, che aveva trasposto la musica dello yiddish nelle tonalità del polacco. Come diceva il critico Chone Shmeruk, Schulz rappresentava una situazione emblematica degli ebrei polacchi del suo tempo: formati in polacco, ma eredi di un immaginario ebraico.

LV: Deborah Vogel fu assassinata durante la liquidazione del ghetto di Leopoli nel 1942, insieme a sua madre, suo marito e suo figlio di cinque anni. Bruno Schulz, invece, fu costretto a vivere nel ghetto di Drohobycz. Come cambiò la sua vita da quel momento in poi?

BB: Il trasferimento forzato nel ghetto di Drohobycz segnò il tragico crollo della vita di Schulz. La violenza, la perdita, l’isolamento scavarono un divario ancora più profondo tra la sua vita interiore, alimentata dall’immaginazione, e l’orrore esterno. Eppure, anche lì, in condizioni di estrema privazione, continuò a creare: la sua immaginazione divenne un atto disperato di dignità, sfida e sopravvivenza spirituale.

LV: E poi c’è questo “incontro” con Felix Landau, un ufficiale delle SS «dal nome ebraico», come lei dice… che viveva nel ghetto e conosceva già Bruno Schulz?

BB: Felix Landau incarna infatti le sinistre ironie di quel periodo: un SS di nome Felix, “il felice”, la cui presenza rappresentava una terribile minaccia per Schulz. Landau, “il demone guardiano” di Schulz, divenne l’arbitro perverso della sua esistenza. Schulz era prigioniero di un ruolo contorto di artista-servitore, il suo genio ridotto a una moneta di sopravvivenza. Divenne un pittore di corte costretto ad estetizzare la propria oppressione, dipingendo fiabe per bambini all’ombra del genocidio.

LV: È in questo contesto che Landau chiese – o costrinse – Schulz a dipingere degli affreschi sulle pareti delle camere dei bambini nella villa che occupava. Può descriverli e dirci cosa si sa della loro creazione?

BB: È il tipo di ironia che avrebbe potuto inventare il diavolo in persona. Ordinare a Schulz di dipingere fiabe di innocenza e meraviglia sulle pareti di una camera dei bambini in una villa nazista non era solo grottesco: era una forma di sadismo. Schulz fu costretto a evocare l’innocenza e la gioia in un mondo in cui entrambe erano state annientate. Eppure, a partire da questa coercizione, riuscì a evocare un residuo di autonomia. Uno degli affreschi raffigura un cocchiere, un conducente con un elmo blu e le redini tese. È l’ultimo autoritratto di Schulz, e io vi vedo una sottile affermazione di dignità.

LV: Giovedì 19 novembre 1942 Bruno Schulz viene ucciso con un colpo di pistola alla testa in una strada del ghetto. Esistono diverse versioni del suo omicidio, e non si sa ancora dove sia stato gettato il suo corpo. Lei scrive pagine molto belle su questa incertezza: riprende ogni ipotesi con la precisione di un investigatore. E scrive: «ci resta una polifonia della memoria». Perché era importante per lei restituire questa polifonia?

BB: Il racconto della morte di Bruno Schulz è sempre stato avvolto dall’ambiguità. Alcuni parlano di un atto di vendetta — «tu hai ucciso il mio ebreo, io ho ucciso il tuo» – secondo una logica transazionale grottesca. Ridurre il suo omicidio a questa sola battuta nazista significa rischiare di mitizzarlo, come quello che David Grossman ha definito «un devastante esempio di sintassi nazista» – certamente memorabile, ma insufficiente a sostenere tutto il peso della realtà. Ma esistono altre versioni. Altri testimoni. Altri silenzi.

Scrivere della morte di Schulz non significa scegliere una versione, ma ascoltare quella che io chiamo «la polifonia della memoria»: una fuga di voci contraddittorie e incomplete, ciascuna deformata dal trauma, dal tempo o dall’insufficienza stessa del linguaggio nel fissare l’orrore. Perché era necessario ricreare questa polifonia? Perché è più fedele – più fedele alla natura stessa della storia nei suoi estremi, dove gli eventi passano attraverso il caleidoscopio della paura e dove nessun punto di vista rimane intatto. E, infine: restituire le molteplici versioni dell’ultimo giorno di Schulz significa, a suo modo, affermare la legittimità stessa della pluralità. È anche una forma di fedeltà.

LV: La complessa storia geopolitica della regione ha “spostato” la città dall’Impero austro-ungarico alla Polonia, poi all’URSS, poi al Terzo Reich e oggi all’Ucraina (ora si chiama Drohobych, 64 km a sud-ovest di Leopoli). La memoria è letteralmente ricoperta di strati, e lo stesso vale per gli affreschi dipinti da Schulz in questa villa. Il suo libro racconta la loro incredibile riscoperta, nel 2001, da parte di un documentarista…

BB: Esatto. È stato un regista tedesco, Benjamin Geissler, a riscoprirli, scatenando un dibattito straordinario sull’eredità e la memoria. Il fatto che queste fiabe siano riemerse nell’Ucraina post-sovietica, sotto lo strato di gesso sgretolato dell’oblio, è quasi troppo emblematico. La loro riscoperta è stata miracolosa, la loro estrazione da parte di agenti israeliani controversa. L’eredità di Schulz si è trovata improvvisamente coinvolta in rivendicazioni nazionali concorrenti – polacche, ucraine, ebraiche – ciascuna delle quali voleva appropriarsene. Parlo di una “martirologia concorrenziale”. Questa dinamica inquietante sottolinea la complessità politica che circonda la memoria della Shoah. Mostra come la memoria stessa diventi un campo di battaglia, come la «memoria ufficiale» possa distorcere e mercificare la sofferenza.

LV: Nel prologo lei scrive che questi murales ci mostrano «come la Shoah diventi oggetto di Realpolitik». Cosa le ha insegnato questa storia su questo tema complesso, che non aveva ancora percepito nel «caso Kafka»?

BB: Ottima domanda. Sì, sono sempre stato affascinato dal modo in cui il passato non solo viene preservato, ma anche contestato, dal modo in cui la volontà di un autore può entrare in conflitto con il modo in cui le generazioni successive si appropriano della sua eredità, e dal paradosso che c’è nel voler “possedere” qualcosa di essenzialmente intangibile: il genio, la creazione, l’eredità. Mi interessa la distinzione tra il possesso possibile di un manufatto e l’appropriazione impossibile di un’eredità. Queste storie riguardano sempre molto più di un singolo individuo; riflettono il modo in cui le società si confrontano con la memoria stessa. Nel caso Kafka, il conflitto si è svolto in un’aula di tribunale. In apparenza, si trattava di stabilire chi possedesse i manoscritti originali: un’anziana signora erede, l’archivio letterario tedesco di Marbach o la Biblioteca Nazionale di Israele? Ma scavando più a fondo, è emerso che quel processo era simbolico: Israele e Germania, due nazioni con rapporti molto diversi con Kafka, dicevano in sostanza: «Kafka ci appartiene».

Con Schulz, il contesto è diverso – la Polonia della guerra, il dopoguerra – ma le questioni sono altrettanto essenziali. Schulz era uno scrittore e artista ebreo polacco ucciso durante la Shoah, rimasto a lungo in un relativo anonimato. Poi, decenni dopo la sua morte, un affresco dipinto in una stanza di bambini sotto la costrizione nazista viene riscoperto nell’Ucraina moderna, e ciò che accade dopo è quasi irreale: agenti di Yad Vashem si impadroniscono degli affreschi e li trasferiscono in Israele, scatenando un conflitto internazionale. Questo è il “dirottamento della storia” a cui fa riferimento il sottotitolo del libro: un esempio lampante di arte letteralmente e simbolicamente appropriata. Scrivendo sulla vita postuma di Schulz, mi interrogo sul modo in cui questi affreschi sono diventati il centro di un dibattito sulla proprietà culturale: appartengono al luogo in cui sono stati creati (Drohobych, oggi in Ucraina)? Al popolo ebraico, dato che Schulz è stato una vittima ebrea della Shoah? Alla Polonia, dato che scriveva in polacco e rimane una figura di spicco della sua letteratura? Queste domande non hanno risposte semplici, ed è proprio questo che le rende così stimolanti.

LV: L’ultima visita ufficiale di una delegazione ucraina agli affreschi di Yad Vashem risale al 2009. Leggendo tutto questo, non si può fare a meno di pensare che questa storia si sia svolta prima della guerra, che avrebbe sicuramente messo in pericolo questi affreschi…

BB: Gli affreschi di Schulz sono sopravvissuti miracolosamente alla Shoah, nascosti sotto strati di vernice fino alla loro riscoperta nel 2001, poi sono stati segretamente rimossi e trasferiti a Gerusalemme, in quello che all’epoca fu definito un “furto culturale”. Ma oggi, mentre i missili russi colpiscono l’Ucraina, questo atto di “salvataggio” assume un significato completamente diverso. L’idea che gli affreschi siano più al sicuro in Israele, un tempo controversa, appare ora sotto una luce diversa, in un momento in cui questa guerra minaccia direttamente i tesori culturali ucraini. I musei vengono saccheggiati, le opere d’arte rubate in massa, come se gli invasori non cercassero solo di cancellare un popolo, ma anche la sua memoria. A Mariupol, ad esempio, i soldati russi hanno sistematicamente svuotato le gallerie, portando via tutto, dai gioielli sciti ai rotoli della Torah. I conservatori hanno rischiato la vita per nascondere le collezioni; alcuni sono stati rapiti per essersi rifiutati di rivelarne l’ubicazione. Gli osservatori affermano che si tratta del più grande furto d’arte in Europa dai saccheggi nazisti.

Il destino di Schulz illustra tragicamente cosa significhi questa forma di cancellazione culturale: la guerra gli ha portato via tutto. È stato ucciso per strada, mentre portava del pane ad alcuni amici affamati. Il suo corpo è stato sepolto in fretta nel cimitero ebraico, ma anche quel cimitero è stato raso al suolo: non ne rimane traccia. Il suo ultimo manoscritto è scomparso nel caos. Questo è ciò che fa la guerra: riduce al silenzio le voci e frantuma i fragili vasi della memoria. Ma la storia di Schulz porta anche una lezione di resistenza. Di fronte alla volontà della guerra di annientare l’identità, ogni atto di memoria diventa un gesto di sfida. La sua eredità ci ricorda che preservare la memoria è una risposta, una risposta a coloro che vogliono cancellarla, in questa guerra o in qualsiasi altra.

LV: Dopo gli anni dedicati al caso Kafka e ora quelli dedicati agli affreschi di Schulz, lei continua a osservare come Israele tratta la complessa eredità degli scrittori ebrei europei. Perché le sembra così importante oggi?

BB: Si potrebbe dire che rivendicare interamente, nazionalizzare, l’eredità culturale di scrittori della diaspora come Kafka, Schulz o i modernisti dimenticati della Bucovina (che saranno al centro del mio prossimo progetto) significa rischiare di tradire quel fragile centro attorno al quale si sono costruite le loro vite e le loro opere, spesso in tensione con qualsiasi idea di appartenenza. Eppure, questo sforzo – quello di conservare, interpretare, discutere queste eredità – mi sembra inevitabile e necessario. Israele, nato all’ombra di una catastrofe e animato da una promessa di rinascita culturale, ha sempre avuto un rapporto complesso con l’ebraismo diasporico, in particolare con i mondi ebraici dell’Europa distrutti. Gli archivi di Kafka, gli affreschi di Schulz: ognuno di essi costituisce un caso di studio di questa ambivalenza. Ogni caso ripropone la questione dell’eredità culturale: come uno Stato fondato per riunire gli esiliati gestisce i resti testuali e artistici di un mondo distrutto? Quando la Corte Suprema israeliana ha deliberato sui manoscritti di Kafka, la questione non era solo chi ne detenesse la proprietà legale, ma chi potesse rivendicarne la custodia spirituale. La stessa questione si pone con gli affreschi di Schulz, dipinti sotto costrizione, scomparsi e poi trafugati da agenti israeliani. Lo sforzo di Israele per salvarli ha messo in luce la tensione tra patrimonio e possesso, tra onorare la memoria e appropriarsene. Ci si deve chiedere non solo dove queste voci debbano essere archiviate, ma anche dove possano essere realmente ascoltate.