Bien que Proust n’ait pas été élevé dans la religion juive, une bonne partie de son éducation fut culturellement et socialement juive. Mais peut-il pour autant être lu comme un écrivain juif ? Y a-t-il quelque chose du Talmud ou de la Kabbale à trouver dans À la recherche du temps perdu ?

Une phrase de Proust est souvent citée, quoique son origine ait longtemps été introuvable. L’auteur de la Recherche y déplore que personne ne puisse aller déposer le caillou rituel sur la tombe de son arrière-grand-père, au Père-Lachaise – pas même lui, qui était alors malade et alité, alors qu’il y accompagnait, enfant, son grand-père Nathé. Cette phrase daterait de la fin de sa vie. Antoine Compagnon est parvenu à en déterminer la source[1], au cours d’un travail qui a donné lieu l’an passé à un séminaire au Collège de France portant sur la judéité de Proust[2]. Contre Alessandro Piperno (auteur d’un Proust antijuif, paru en français chez Liana Levi en 2008) et d’autres lecteurs souvent choqués par certains portraits juifs de la Recherche, Compagnon a voulu montrer la manière dont le romancier, avant la guerre, était devenu pour certains de ses admirateurs un véritable héros juif.

Proust était-il un écrivain juif ? Juif, en tout cas, il l’était à coup sûr et, bien que baptisé, une bonne partie de son éducation fut culturellement et socialement juive. Mais qu’en est-il de l’écrivain ?[3] Pour André Spire, pour Benjamin Crémieux et Georges Cattaui, pour Armand Lunel, Léon Pierre-Quint et Albert Cohen, tous collaborateurs de La Revue juive (revue parue pendant un an, en 1925, éditée par Gallimard – la branche juive, en somme, de la Nouvelle Revue Française), la réponse était indubitablement positive, comme elle l’était pour un Thibaudet (en bonne part) ou un Céline (en mauvaise part), ou encore, de façon ambiguë, pour un Gide.

On pourrait cependant commencer par dire qu’il est peu de questions moins proustiennes que celle-là. Sainte-Beuve se demanderait ce que sa judéité dit de Proust, mais Proust, lui, n’a-t-il pas justement écrit, contre le critique du XIXe siècle, « qu’un livre est le produit d’un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices » et qu’il n’entretient aucun rapport authentique avec ce que l’on pense, comme être social, de la religion, de la politique ou même de l’amour ? Une autre manière de répondre, ou de jouer avec cette question, serait alors de dire que, s’il était possible de lire Proust comme écrivain juif, cela dirait beaucoup de la judéité, voire du judaïsme, et que, pour cette raison, cette question importe donc grandement. De savoir que l’auteur du Procès était un Juif tenté par la mystique, cela change quelque chose à mon judaïsme. C’est ainsi, en tout cas, qu’il faut interpréter l’effort des écrivains et critiques mentionnés par Compagnon. Proust leur fut juif parce que, juif, il disait quelque chose de ce qu’ils étaient eux-mêmes.

Proust talmudiste ?

La judéité de Proust, comme fait « social », n’éclaire peut-être en rien la Recherche, du moins aux yeux d’un proustien pur. On s’accorde en revanche à dire qu’elle pourrait révéler à n’importe qui d’intéressé par le judaïsme quelque chose de ce qu’est celui-ci, de même que sa francité dira quelque chose de la France.

Compagnon cite en l’espèce, un écrivain, non pas juif mais « philosémite », Denis Saurat, auteur d’ouvrages divers sur la littérature anglaise, sur Milton et sur Blake principalement, mais aussi sur l’occultisme. Il publie un article sur Proust en 1925 dans Les Marges, dont on trouve la même année de larges extraits repris dans La Revue juive. Saurat y affirme, en bonne part, que le style de Proust est celui des commentaires rabbiniques :

« Le style ainsi défini n’est pas français de formation. Phrases longues, compliquées, surchargées d’incidentes, aboutissant à de petites trouvailles précieuses, désarticulées, avec des échappées sur d’autres sujets. Une espèce de langue étrangère, en vérité. Qui ne voit que ce style a été inventé, vers l’ère chrétienne, par les Juifs de Babylone et de Jérusalem, pour commenter les livres sacrés. Phrases longues de commentaires, compliquées parce qu’un gloseur considère tous les sens possibles du texte, surchargées d’incidentes rendues nécessaires par cela même, aboutissant à de petites trouvailles précieuses, car le but du commentaire est précisément de mettre en évidence les à-côtés du sens, plus importants souvent que le sens immédiat, désarticulées afin de poursuivre en même temps toutes les ramifications d’une idée, permettant les échappées qui sont des références constamment voulues à d’autres textes, à d’autres faits confirmateurs. Léon Pierre-Quint, en définissant le style de Proust, a défini le style du Talmud et du Zohar. Les phrases brèves et légères sont aussi dans ces commentaires ; car si l’on regarde le passage entier, les phrases courtes ne sont que des fragments séparés d’une période enchevêtrée. C’est la pensée elle-même qui prend ces formes, les formes inévitables du commentaire : ajoutez-y les répétitions et le manque apparent de plan immédiat. »

Et de citer une phrase empruntée au célèbre passage des catleyas dans « Un amour de Swann » : « Mais il était si timide avec elle, qu’ayant fini par la posséder ce soir-là, en commençant par arranger ses catleyas, soit crainte de la froisser, soit peur de paraître rétrospectivement avoir menti, soit manque d’audace pour formuler une exigence plus grande que celle-là (qu’il pouvait renouveler puisqu’elle n’avait pas fâché Odette la première fois), les jours suivants il usa du même prétexte. »

Les soit ou les soit que, fréquents chez Proust, voici comment Saurat les interprète :

« On reconnaît immédiatement ici la loi première du commentateur : donner d’un fait ou d’un texte toutes les explications possibles, et cela sans avoir à les faire concorder. Un passage a, pour les rabbins, plusieurs sens, qui ne sont pas nécessairement reliés, et qu’il faut noter tous. Or c’est là la forme la plus caractéristique de l’esprit de Proust, et souvent, il applique la méthode rabbinique à des textes : aux paroles de ses personnages, dont les phrases ont plusieurs significations toutes probables, qu’il donne toutes, entre lesquelles il ne choisit pas. Il faudrait donner des pages du Talmud et du Zohar pour développer les ressemblances. Je ne puis donner qu’un court passage. N’y suivez pas la pensée, mais la démarche de la pensée : les parce que, pourquoi, puis, à plus forte raison (répété), et encore, car. »

On peut en effet penser à l’incessante querelle des Sages du Talmud et de la tradition midrashique, lorsqu’untel dit ceci, tel autre cela, ou à d’autres effets appartenant à la dialectique rabbinique[4] que Saurat ne connaît probablement pas de première main mais dont il a ici une perception intuitive. Il y aurait cette différence, cependant, que Proust serait alors à lui seul tous ces rabbins, toutes ces voix.

Proust Kabbaliste ?

Plus encore qu’un talmudiste, Proust serait, pour Saurat, un kabbaliste.

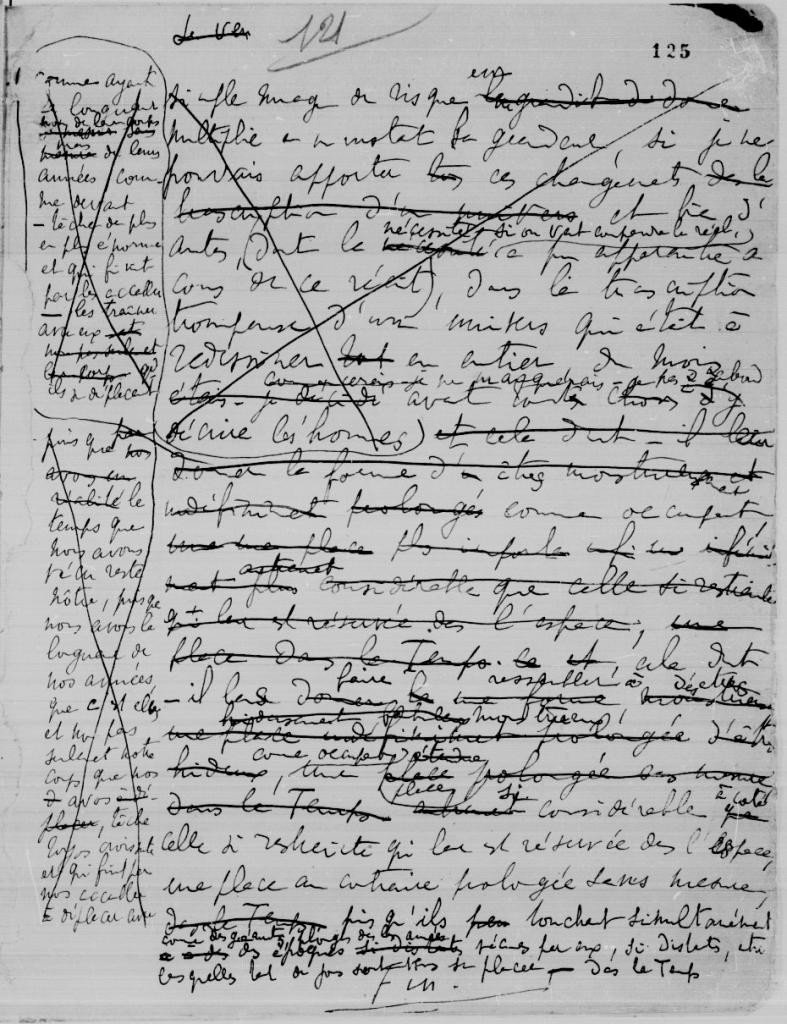

Se pose à ce propos la question de la possibilité que Proust ait réellement lu le Zohar – qu’il semble évoquer dans un brouillon d’À la recherche du temps perdu – ou d’ailleurs d’autres livres kabbalistiques. À l’époque où il écrivait, circulaient en français les traductions de Jean de Pauly (dénoncées plus tard par Scholem comme de vulgaires falsifications du texte juif ) et La Kabbale de Franck — texte salué par Michelet, lors de sa parution en 1843, comme « un chef-d’œuvre de critique » et avait depuis été plusieurs fois réédité. L’accès de Proust à la Kabbale peut s’être fait par ces ouvrages. Ou alors il aura eu connaissance des imaginatifs Mystères de la création d’Alexandre Weill[5] ou de la littérature magique d’Eliphas Lévi (Alphonse-Louis Constant), auteur d’un Livre des splendeurs (zohar signifiant « splendeur ») publié en 1870 et vaguement inspiré du corpus kabbalistique. Lévi, Franck et Weill, à des degrés de sérieux divers, constituaient en tout cas l’arc du signifiant kabbalistique au XIXe, et Proust pouvait en effet être familiarisé avec leurs œuvres.

Ce sont principalement deux aspects de la Kabbale, la doctrine de l’androgynie et celle de la réincarnation, qui dominent l’argumentation de Saurat. L’un des mérites de son article était d’ailleurs, pour commencer, de leur rendre leur place : aujourd’hui très connus, ceux-ci étaient largement ignorés à l’époque.

La proposition de Saurat repose d’ailleurs foncièrement sur sa propre croyance en la transmigration des âmes. Proust serait l’héritier, par ce phénomène, de la tradition ésotérique de Provence, de Castille et de Safed. Pour le philologue, l’historien ou le journaliste, cette idée est farfelue, certes, mais il est peut-être permis de lui accorder, de manière décalée, quelque intérêt, d’admettre que, confusément, obscurément, à un niveau archaïque, non au niveau de son « moi social » mais à celui des profondeurs de son être, entre les deux mondes entremêlés de la vie et de la mort, il y aurait chez Proust, quelque chose de juif. Et que ce quelque chose dirait alors bel et bien autant du judaïsme que de l’écrivain Proust.

Dans la Kabbale, la réincarnation domine la temporalité humaine : nos âmes dérivent de celle d’Adam et leurs interactions, de génération en génération, seraient responsables des aléas historiques. Cette croyance, d’abord jugée hérétique (et contraire à celle, explicitement présente dans le Talmud, de résurrection des morts) a été finalement acceptée par une bonne partie du judaïsme, l’influence de la Kabbale, à partir du XVIe siècle, aidant. Si le thème, par exemple, est si fréquent chez Isaac Bashevis Singer, c’est que tous les hassidim – et Singer venait de ce milieu – considèrent le gilgul, la transmigration ou dérivation des âmes, comme un principe de leur foi, presque un dogme. Mais qu’en est-il chez Proust ?

Je vois, pour commencer, comme une hésitation, dans ses textes, entre résurrection et réincarnation : l’essence immortelle de la madeleine, quoique dans le travail préparatoire de Contre Sainte-Beuve on lise le premier de ces deux mots, n’est-elle pas plutôt réincarnée que ressuscitée ? Et n’en va-t-il pas de même pour tous ces souvenirs qui scandent la Recherche ? Proust partage avec Michelet – auquel il s’est comparé – le désir de ressusciter le passé, mais il me semble que ce terme n’est pas tout à fait approprié. C’est l’âme de la madeleine de Combray qui revient, dans un autre corps, non dans celui, disparu depuis longtemps, où le narrateur l’a rencontrée pour la première fois.

Mais il y a aussi la réincarnation proprement dite. Saurat relève que, dans Sodome et Gomorrhe, le « petit rire » de Charlus « lui venait probablement de quelque grand-mère bavaroise ou lorraine, qui le tenait elle-même, tout identique, d’une aïeule, de sorte qu’il sonnait ainsi, inchangé, depuis pas mal de siècles, dans de vieilles petites cours de l’Europe, et qu’on goûtait sa qualité précieuse comme celle de certains instruments anciens devenus rarissimes ». Réincarnation, donc, par l’hérédité, par ce qu’on appelle alors, et pas nécessairement en mauvaise part (le mot, s’agissant des Juifs, est présent chez Proust, chez Blum, chez beaucoup d’autres), la race. En écrivant cela, un passage tout semblable des Disparus de Daniel Mendelsohn, grand lecteur de Proust, me revient d’ailleurs en mémoire : cette fois, ça n’est pas une « grand-mère bavaroise ou lorraine » qui fait retour mais quelque aïeul du shtetl, et Mendelsohn remonte, de là, jusqu’à l’ancien Israël, à l’Égypte et à la Chaldée. Hérédité, transmigration des âmes, mystères secrets des influences littéraires…

L’androgynie est un thème non moins évidemment proustien que celui de la réincarnation. La démonstration de Saurat repose sur le passage de Sodome et Gomorrhe, si souvent cité, où les deux « races maudites », les Juifs et les homosexuels, sont comparées. Mais ça n’est pas tant cette comparaison en tant que telle qui l’intéresse, que l’idée suivante, déclinée dans toute l’œuvre : « Il appartenait à la race de ces êtres, moins contradictoires qu’ils n’en ont l’air, dont l’idéal est viril, justement parce que leur tempérament est féminin, et qui sont dans la vie pareils, en apparence seulement, aux autres hommes ; là où chacun porte, inscrite en ces yeux à travers lesquels il voit toutes choses dans l’univers, une silhouette installée dans la facette de la prunelle, pour eux ce n’est pas celle d’une nymphe, mais d’un éphèbe. »

À de nombreuses reprises, dans la Recherche, il va en effet s’avérer qu’une âme féminine se cache dans un corps masculin, ou l’inverse : que l’on songe à Albertine. Or, Saurat soutient que « la littérature rabbinique est la seule qui ait abordé de front ces sujets de changements de sexes des âmes ». Je ne sais si elle est la seule mais elle connaît en effet l’inversion, et en parle d’une manière étonnamment « moderne ». La militante transsexuelle Abby Stein raconte avoir convaincu son père, un hassid de Satmar, que son cas était une possibilité, en lui lisant un texte du Baal Shem Tov ! « Il n’est de créature qui ne soit à la fois mâle et femelle », enseignent les Tiqqunei Ha-Zohar, et l’on trouve chez un Hayyim Vital[7] l’enseignement que voici : le sexe de l’âme n’est pas nécessairement celui du corps, une âme d’homme pouvant se réincarner dans un corps de femme. Cette distorsion, moralement indifférente, peut être surmontée de diverses manières, notamment si la « femme masculine », celle dont l’âme est en réalité celle d’un homme, épouse un « homme féminin ». Or le morceau des races maudites comprend aussi cette idée que l’homme inverti, celui dont l’âme est féminine, qui est une femme dans un corps d’homme, peut s’entendre, aimer même une femme « gomorrhéenne » !

Compagnon affirme que « la hâte qu’Albert Cohen et ses amis mirent à reproduire les spéculations péremptoires de Saurat sur l’affinité entre le style ainsi que la pensée de Proust et la tradition rabbinique et kabbalistique, y compris la migration des âmes entre les sexes, suggère qu’ils ne furent pas insensibles au meilleur côté de ses imaginations, qui leur permettait de réclamer Proust pour le judaïsme, fût-ce un judaïsme en délicatesse avec les instances officielles ». L’antinomisme de Proust, son gnosticisme convenait à leur sionisme – identifié ici, comme chez Scholem, à un anarchisme religieux autant qu’à une forme de « patriotisme ». Reste que Proust, s’il n’a pas pu lire le Zohar, a pu encore moins avoir accès au Shaar hagilgulim de Hayyim Vital. Pour l’historien, le rapprochement pourrait être intéressant si, faute de pouvoir prouver l’influence de la Kabbale sur Proust, il était possible de démontrer celle d’une source plus ancienne sur l’une et l’autre, du mythe platonicien de l’androgyne par exemple.

Pour le croyant, la possibilité de la transmigration des âmes, soulevée par Saurat, garde tout son intérêt : le grand théologien et critique biblique juif Benjamin Sommer écrit dans son Revelation and Authority (2015) que la présence d’éléments kabbalistiques chez Rosenzweig, qui ne connaissait pas ces textes de première main, ou même ne les connaissait pas du tout, désigne le mystère du Sinaï. Peut-être en va-t-il de même de Proust. Et que le chemin de la tradition ancestrale passe, pour arriver à lui, par l’obscure forêt d’influences et d’accidents historiques multiples, ne ferait encore que confirmer cette vérité.

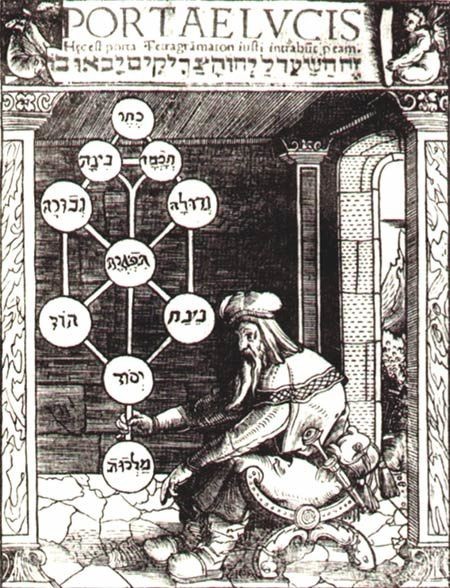

L’une des dimensions les plus singulières de la Kabbale réside dans le mythe des « écorces » : à l’origine, la lumière divine était contenue dans des « vases » mais ceux-ci éclatèrent, de sorte que le monde, frappé d’imperfection, est rempli d’étincelles retenues sous les « écorces » de ces vases brisés, les qelipot. Le but du Juif est alors de restaurer le monde, de le réparer (tiqqun ‘olam) et Dieu même avec lui, par l’accomplissement des commandements dont la valeur est avant tout théurgique ; celui du mystique peut aller jusqu’à plonger au cœur de l’écorce pour en récupérer les étincelles divines, d’où l’existence de courants antinomiens qui ont pris leur source dans la Kabbale elle-même.

Je retrouve, en rêvant un peu, les écorces chez Proust. Cette vie puissante et intime qu’il redécouvre, emprisonnée dans des objets quotidiens et banals, un pavé inégal ou un bout de madeleine, me fait penser à la lumière kabbalistique. Et le fait que nous puissions lire Proust – un Juif baptisé et dont la tombe est surmontée d’une croix – comme un kabbaliste, apparente sa propre œuvre, pour le Juif, à un environnement où la sainteté serait cachée sous des apparences profanes, à un « palais des vases brisés » : c’est le titre de la saga proustienne, kabbalistique et païenne, de l’écrivain israélien David Shahar.

Je ne sais si Saurat a raison et, insistons-y, du point de vue scientifique, cela est plus que douteux. Compagnon rappelle que, vers la fin de sa vie, ce savant héroïque (il avait été gaulliste pendant la guerre) se « convertit » à l’occitan. Le philosémitisme de Saurat fut celui d’un cosmopolite, mais d’un cosmopolite enraciné, faisant ainsi écho à ce que Proust écrit dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs :

« Je savais que, aussi profond, aussi inéluctable que le patriotisme juif, ou l’atavisme chrétien chez ceux qui se croient le plus libérés de leur race, habitait sous la rose inflorescence d’Albertine, de Rosemonde, d’Andrée, inconnus à elles-mêmes, tenus en réserve pour les circonstances, un gros nez, une bouche proéminente, un embonpoint qui étonnerait mais était, en réalité dans la coulisse, prêt à entrer en scène, tout comme tel dreyfusisme, tel cléricalisme, soudain, imprévu, fatal, tel héroïsme nationaliste et féodal, soudainement issus à l’appel des circonstances d’une nature antérieure à l’individu lui-même, par laquelle il pense, vit, évolue, se fortifie ou meurt, sans qu’il puisse la distinguer des mobiles particuliers qu’il prend pour elle. »

Le « gros nez » n’a ici, bien sûr, rien d’antisémite. Il n’est que le signe extérieur, de temps à autre du moins, de ces « lois naturelles » (spirituelles, dirait Saurat en commentant kabbalistiquement ce passage) dont Proust affirme que nous dépendons en dépit de nos habitudes sociales. Et le caillou placé par Antoine Compagnon, lorsqu’il finit, au printemps dernier, par retrouver la tombe aux lettres effacées de Baruch Weil, l’arrière-grand-père de Proust, dit assez, et d’une manière dont ce dernier était physiquement incapable lorsqu’il évoqua ce souvenir, ce que les lettres françaises doivent à la reconnaissance de cette mystérieuse hérédité. Ce caillou est un tiqqun, une réparation, comme l’est peut-être tout livre écrit « à la recherche du temps perdu ». Car un livre, lit-on dans Le Temps retrouvé, « est un grand cimetière où sur la plupart des tombes on ne peut plus lire les noms effacés » : pour Compagnon, « c’est aussi la petite pierre que l’on pose sur la tombe pour se souvenir, la petite pierre de l’enclos juif de la rue du Repos ».

David Haziza

Notes

| 1 | Antoine Compagnon a montré que le premier à citer cette phrase, comme étant adressée « à un ami » anonyme, était l’écrivain juif et sioniste André Spire ; il est parvenu, à la faveur d’un hasard qui lui a fait retrouver la lettre où elle était écrite, à identifier qui était l’ami en question. Il en révélera l’identité dans un article à paraître à l’automne dans le Bulletin d’informations proustiennes. |

| 2 | Ce séminaire est intitulé « Proust sioniste », titre qui ne va pas de soi mais qui désigne surtout le « sionisme » des lecteurs juifs de Proust. Pour ces derniers, ce mot marquait un positionnement culturel et intellectuel : il servait alors davantage à exprimer un certain rapport, non-religieux, au judaïsme, qu’un véritable engagement politique. Des parutions telles que Menorah, La Revue juive qui lui succéda, ou Palestine, furent représentatives de ce judaïsme en quête de lui-même, à la fois fortement « revendicatif » et en rupture aussi bien avec l’orthodoxie qu’avec les convenances assimilationnistes de la bourgeoisie. |

| 3 | Sur cette question on peut lire de Patrick Mimouni : Les Mémoires maudites : Juifs et homosexuels dans l’œuvre et la vie de Marcel Proust, Grasset, 2018 ainsi que son article « Entre les lignes : Proust et la littérature juive » (La Règle du jeu, 2018) ; et Perrine Simon-Nahoum : « Marcel Proust et la vocation du narrateur. Un marranisme littéraire », Les Marranismes. de la religiosité cachée à la société ouverte, sous la direction de J. Ehrenfreund et J-Ph. Schreiber, Demopolis, 2014, p. 229-251. |

| 4 | Dialectique qui relève à la fois du langage juridique (bemai peligei : comment distinguer théoriquement deux explications pratiquement semblables ; mai nafka minah : que « sort-il » pratiquement de deux explications théoriquement semblables ; hava amina : j’aurais pu dire que…) et de l’exégèse littéraire (davar aher, disent fréquemment les midrashim : soit « autre chose », « un complément à ce qui vient d’être dit », « une autre manière de comprendre » ce récit…) |

| 5 | Écrivain juif alsacien ayant oscillé entre mysticisme et rationalisme et rangé par le chercheur américain Maurice Samuels parmi les « ancêtres » de Proust (Inventing the Israelite – Jewish Fiction in Nineteenth-Century France, 2010). |

| 6 | La structure complexe figurée à gauche est l’arbre des sefirot, émanations ou aspects du divin selon la Kabbale. |

| 7 | Le disciple d’Isaac Louria, qui systématisa sa pensée, transmise oralement, dans le Etz Hayyim (« Arbre de vie »). L’école de Safed, principalement associée à Isaac Louria et Hayyim Vital, fut fondée dans la seconde moitié du XVIe siècle. |